第二次世界大战后,一直处于低潮的德国电影在世界性电影变革潮流的影响下,于60年代开始发生了变化。60年代初期,德国电影所出现的危机主要表现为:政府对电影停止实行经济保险。导致了大公司的倒闭或合并(如:新电影艺术公司、联盟电影公司和乌发—汉萨电影公司);影片质量下降,但对娱乐片所缴纳的税却不降低;以及电视的发展和竞争等。在1961年中,“德国电影奖”评委会竟然找不到一部值得授予“最佳影片”和“最佳导演奖”的人人选。德国电影在经济与艺术上处于了最低点,酗年代中期,德国年产量仅为60部影片,观众人次也降为1亿人左右。

一、“奥伯豪森宣言”

1962年,来自慕尼黑的短片新导演们,带着一纸宣言来到了国际短片电影节所在地奥伯豪森,他们参加第八届国际电影节,宣称要“创立德国新电影”。他们对60年代的美国电影和德国商业片表示不满。由26个大都从拍摄短片开始走上影坛的电影导演、摄影师和制片人们提出了这项宣言,其主要内容是“因循守旧的德国电影的崩溃终于使我们所摈弃的思想立场丧失了经济基础”;“正如在其它国家那样,在德国短片也已成为故事片的学校和试验场所”;“德国电影的未来在于运用国际性的语言”;“我们现在要制作一种新的德国故事片,这种影片需要自由。我们必须打破常规,克服电影的商业性。我们要违背一些观众的爱好,创造从形式到思想都是新的电影。我们准备在经济上冒一些危险”;“旧的电影已经死亡,我们相信新的电影”。大致这样一些内容的宣言,标志着西德电影的转折点。此后,他们筹建“德国青年电影基金会”,计划以500万马克资助10部故事片的创作。然而,这项建议未受到认真地对待。经过长时间的筹集资金,1965年“德国青年电影董事会”正式成立,并在以后的3年中资助了20部影片的创作,其中最多的一部投资达30万马克。德国青年电影创作者拍摄出了在国际上产生影响的、至今仍有意义的作品。这些影片从1966年起,开始进入了商业发行网。

二、德国青年电影

这是新德国电影发展的初期阶段,德国青年电影的先驱者之一是让—玛丽·斯特劳布。他于1933年出生在法国尼斯,1958年来到德国,并在流亡德国期间拍摄了实验影片。他的全部作品都是与妻子达尼埃尔,西耶共同摄制的。她做过丈夫影片的编剧、制片、导演、剪辑等工作。斯特劳布的影片追求的是一种布莱希特式的启蒙戏剧风格,他坚持台词、原著、思想真实可情,要求演员“少做动作,多念台词”。他的作品往往严肃、庄重而又细腻。斯特劳布的代表作品是《没有和解》(1965年),是根据海因利希·伯尔的小说《九点半钟的台球》改编而成的。影片通过三代人的生活将希特勒时代的德国与联邦德国在战后现实做了对比,演员口中是极具有文学化台词,影片演员的说话方式、场面调度和画面构成旨在让人们体验现实,而不是面对现实。这种风格,体现了导演试图按照布莱希特的戏剧理论所要达到某种间离效果的追求,同时它还使人们想起电影史上著名的德国表现主义流派。许多的影评家都注意到这是一部“用历史的闪回镜头直接回顾了纳粹时代”的影片,“是一部有政治现实意义、风格新颖的先锋派影片”。

亚力山大·克鲁格也是先驱人物之一。他出生于1932年,曾做过法学家、律师、作家等,他导演了代表作品《向昨天告别》(1966年)。影片表现了一个从民主德国来到联邦德国的妨娘阿尼塔·G的艰难生活,她处处受到人的打击,被人践踏利用。影片剧情大幅度跳跃,采用了不少纪录手法和漫画式的表演。“影片之所以产生好的效果,不仅由于影片的叙事手法,还由于影片对主要人物命运的同情,对社会的批判,发人深思的讽刺和它特定的内容”。这部展现“冷漠、落后、家长式作风,当权者的变态心理”的影片曾获得了威尼斯电影节的银狮奖。

还有一些有影响力的人物和作品:福尔科·施隆多夫于1966年拍摄了《青年特尔勒斯》,这部“对早期法西斯精神的探讨”的影片获得了戛纳电影节“国际批评家奖”;沃纳·赫尔措格于1967年拍摄的《生活的标志》影片描述的是士兵施特罗斯特策克在一个无所事事的小岛上如何因荒诞处境变疯的故事,赫尔措格希望表现“希腊风光中阴森可怕而在理智上又无法理解的力量”,这部影片已经可以看出该导演后来的一贯的风格和追求;约翰内斯,沙夫的影片《纹身》讲述了一个16岁的小伙子如何枪杀了自己的养父,“简单的最后行动代表了青年人对传统社会的空谈和自满的抗议”。这部影片与法国新浪潮电影颇有共同之处,“它体现了新德国电影与新浪潮电影相结合的特征:导演们想要表达的是他们亲自目睹和经历过的事情”。以后还有:彼得·沙莫尼获得柏林电影节银熊奖的《狐狸禁猎期》;乌尔里西·沙莫尼拍摄的点画派风格的影片《它》和《年复一年》;哈罗·曾夫特拍摄的《慢跑》;克里斯蒂安·里舍尔特拍摄的《倒立吧,夫人》;汉斯—于尔斯,波兰德拍摄的《猫和鼠》;爱德加·赖茨拍摄《进餐》等等。

新德国电影的四大导演

70年代中期,新德国电影进入创作高潮,这一时期代表人物是沃纳·赫尔措格、福尔科·施隆多夫、赖纳·威尔纳·法斯宾德和威姆·文德斯。

沃纳·赫尔措格(又名:W.H·斯蒂佩蒂奇)

如果说艺术家是一个“离群索居者”的话,新德国电影中最能体现这一特点的人物是赫尔措格,正像他影片中那些“孤家寡人”的主人公一样,他自己就是这样一位孤独的艺术家。赫尔措格说:“就因为我是独自一人,而且还将独自工作下去,所以很难将我的影片归人这里的某个流派”。

1967年,他在希腊拍摄了《生活的标志》一部短片之后,又在萨哈拉拍摄了《法塔·莫尔加纳》(1968年);拍摄了《诛儒也是从小长大》(1968年);1973年,他到了秘鲁和巴西,拍摄了《阿吉尔——上帝的愤怒》,影片采用传说中纪实手法,描写了1590年到黄金国探险的僧侣阿吉尔的故事。表达了某种社会秩序的瓦解和狂想在现实面前的失败。这是一部“妄想和放纵的叙事诗”。1976年,他执导的影片《人人为自己,上帝反大家》记叙了上个世纪一个遭受社会偏见的弃儿卡斯伯·豪译尔的故事,他心理愚钝和反常。这部半记录、半自传体的影片揭露了特权和教会制度为基础的社会的虚伪和利己主义。8毫米胶片拍摄的主人公梦境很有特色,成为赫尔措格“最有力量和风格最统一的影片”,荣获了戛纳国际电影节奖。1978年,他还曾重拍了茂瑙的《夜间幽灵诺斯费拉杜》。1982年,赫尔措格导演了《陆上行舟》,主人公梦想在亚马逊河上游的森林里建起一座歌剧院,让伟大的卡鲁素来唱歌,他开始了旅行并在士著人帮助下把行舟搬过山岭。影片在瑰丽壮观的大自然景色中和古朴纯真的民风中激荡着艺术家更加执迷、颠狂的心理状态。赫尔措格说到:“我的影片是由于某种强烈的迷恋产生的……”,这部影片获得戛纳国际电影节最佳导演奖。

孤独和疯狂、异域疆土的自然风光成为赫尔措格影片的一贯的主题。在赫尔措格的影片中,他热衷于刻画那种边缘与孤独的人物,探讨人物“疯狂的迷恋”的心智,在这一点上他与法国“左岸派”电影有近似之处。他的影片极富浪漫色彩,有强烈的造型意识和动人的古典音乐。他的电影剧作略欠一筹,一如《陆上行舟》河流中走船,放而不收,削弱了戏剧张力,令观众感到沉闷、拖杏,有时晦涩、难懂。

福尔曼·施隆多夫,

早年在巴黎攻读政治学,然后进入巴黎高等电影学院学习电影制作。他曾做过马勒、雷乃和梅尔维尔的副导演,也是从短片开始创作生涯的。1966年,他的处女作《青年特尔勒斯》‘‘预示了新德国电影的觉醒”,影片编剧是他后来的妻子和主要合伙人特洛塔。

1967年《剧烈的争吵》的成功,使他同美国哥伦比亚公司签订了6年的合同,开始转向拍摄历史题材的影片。1971年的《科姆巴赫穷人的暴发》起源于民间传说,叙述了民工拦路抢劫一辆钱车的故事,表达了下层人民的感情,批判了社会,“对具有新特征的乡土电影的发展是个贡献”。1972年后,他从历史转向当代,拍摄对德国社会现状进行精辟分析的系列影片,并从1960年“作者电影”较窄的观念转到较大的观众层面。1975年《丧失名誉的卡塔琳娜·布鲁姆》描写一个收容无政府主义者的年轻妇女最终成了舆论界的牺牲品。1976年他拍摄了根据尤斯奈尔原著改编的《死刑》。在1978年《秋天的德国》中,他“技艺更加精湛”。1978年《锡鼓》影片通过一个不愿意长大的孩子的故事对德国历史及现实进行了强有力的批判。这部史诗般的巨幅画卷于1979年同《现代启示录》并列戛纳国际电影节金棕阂大奖,1980年又赢得美国奥斯卡最佳外国影片奖。

他的80年代仍然是丰厚的;《伪造》(1981年)、《斯万的爱情》(1983年)、《一个保姆的故事》(1989年)等等。施隆多夫擅长导演艺术片,是一个“在所有导演中最具现代电影语言表现手段的人”,也是一个注意市场和同观众交流的人。施隆多夫注重电影剧作,有浓厚的文学功底。他的代表作品《锡鼓》等,对处于社会重压下的人物变态心理的描写以及他对文学作品的倚重使他同法国“左岸派”电影人士及作品十分接近。然而,他对电影基本技法的注重、对观众的顾及、与电影明星的多次合作,又使他同这些导演以及新德国电影的其他人明显不同。目前,他主要在美国拍片,而这些“超级制作削弱了他的艺术才华”。

赖纳·威尔斯·法斯宾德

新德国电影多产的天才法斯宾德是多面手,他曾做过记者、戏剧编剧、戏剧导演。70年代他建立了自己的公司,并从舞台转向电影,在银幕上塑造了一系列的栖棚如生的人物形象。1969年一1976年,他总共导演了29部长故事片和一部5集电影系列片。

1969年,在柏林电影节轰动的《爱比死更冷酷》“表现了毫无用处的可怜人”,影片中的移动摄影不同反响,那是他的第一部作品。1970年《谨防神圣的妓女》把戏剧排演的喜怒哀乐搬上银幕。

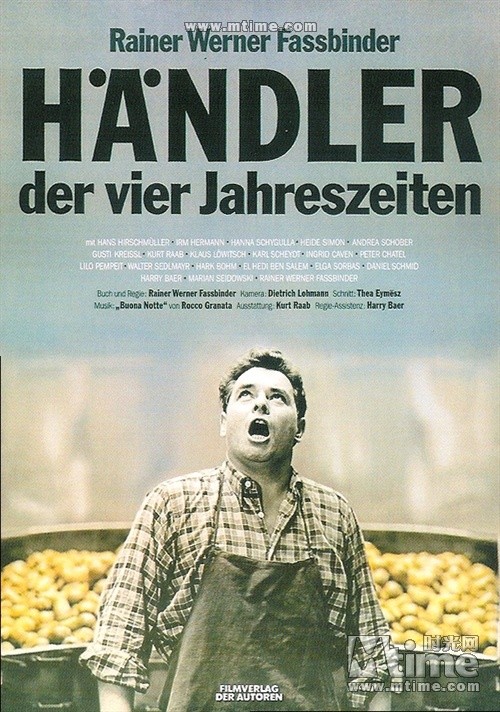

1971年,法斯宾德在《四季商人》里讲述了一个无法满足母亲要求的菜商在饮酒后死亡的故事。影片仅用了l1个拍摄工作日,充满风格化与舞台艺术痕迹,法斯宾德的创作风格达到高峰,在他的影片中第一次出现了关于同性恋的主题。1972年,‘法斯宾德仅用了10天拍摄完成了《佩特拉·冯·康德的辛酸泪》。1973年,他导演《恶梦吞噬灵魂》片中60岁的老妇嫁给了一个年轻的摩洛哥外籍工人,当她能够战胜社会的种族偏见时,却无法克服他们面对的种族差异。1975年的影片《自由的强权》又一次显示了法斯宾德偏爱的主题,一个同性恋青年被人利用后又被抛弃,惨死街头。1977年导演的《中国轮盘赌》、1978年推出反法西斯题材的《玛丽亚·布朗恩的婚姻》、1978年与施隆多夫联合导演的《秋天的德国》、1980年,另一部反法西斯主题的影片《莉莉·玛莲》问世。1981年4月法斯宾德在“世界报”采访他时说:“如生命允许,我希望拍摄12部反映德国各个不同时期的影片;第一个描写第三帝国的主题是《莉莉,玛莲》。但不是最后一个……,我在寻找自己在祖国历史中的位置,我为什么是个德国人?”法斯宾德的声明体现了新德国电影艺术家的觉醒和责任。1982年,他在导演了《薇洛尼卡·弗斯的欲望》和高度风格化的影片《水手克莱尔》后离世,年仅36岁。

法斯宾德绝大部分影片的电影语言无大新意,采用的是他崇拜的美国“好莱坞”电影模式,是一种传统情节剧。其中最大特点是他对艺术的真诚和对社会的直言批判,他敢于把德意志沉重的罪孽意识摆上银幕,他也撕下自己的外衣,把种种非常态欲望和阴暗心理逐一解剖。法斯宾德的美学追求和创作倾向与法国新浪潮时期的“电影手派册”十分接近,他的影片中那种“乌托邦思想”和“悲观绝望’’也同手册派一样消极。他的影片有时出现‘‘简单化”的倾向,他的社会分析有时也难免“主观”、浮浅”。然而,在新德国电影艺术家中,他的真诚是最令人难以忘怀的。

威姆·文德斯

这位曾攻读医气和哲学的大学生在投考巴黎高等电影学院时失败,他在巴黎电影资料馆通过观摩大量影片自学成才。

1971年文德斯导演的第一部长片《城市里的夏天》,这是“一个犯罪故事的历史”,影片中的囚犯因惧怕往昔而逃跑。他还拍摄了非情节化、不求表意的《守门员罚球时的焦虑》;这一风格同样反映在1974年的作品、爱丽丝漫游城市》中。1976年执导《时间的进程》,1977年美国演员德尼·霍普在他气氛神奇的影片《美国朋友》中担任主演。1980年,他把美国导演尼古拉·雷依的传记故事搬上银幕,影片记叙了在无尽的公路旅行中电影机械师与他的朋友卡米茨的友谊与烦恼,这是一部典型欧式风格的公路片。1984年,摘职戛纳电影节的金棕阎的另一部欧式风格的公路片《德克萨斯州的巴黎》标志着文德斯“美国化倾向的高峰”,他表现了人的孤独、人与人之间的隔漠。1985年他拍摄了一部关于他的偶像导演小津安二郎的纪录片《东京之行》。1987年,《柏林上空》这部充满超现实主义气氛的作品问世。迁移、旅行是文德斯影片的惯常主题,他的电影语言修词中基本排除蒙太奇,形成对运动和场景不加剪辑的“坦率、冷静”的风格。

新德国电影运动的衰落:

同新浪潮电影—样,新一代的德国电影人反对电影商业化,主张“作者电影”和“艺术电影”,新德国电影在美学追求和制作方式上有很多与新浪潮相似之处,几百名导演从60年代中期到70年代中期拍摄了近干部影片,形成持续不断的创作高潮和声势浩大、历时长久的电影运动。美国新好莱坞电影运动导演科波拉对旺盛时期德国电影作过安如下的评价:“过去的10年属于新德国电影,西德是现在唯一有所作为的电影国家”。

然而,70年代中、后期,经济危机已经表明德国电影有衰落,电影市场出现了萧条,德国影片在国内的放映收入几乎无法抵偿制版成本。据统计:其收入仅占全部影片收入的10%,1977年占4%。新电影对资助团体的依赖,使电影艺术受制于这些团体和电视台编辑部,同时也受制于主管这些部门的政治态度。“德国青年电影董事会”由于提供资金过少丧失了影响,已于1976年解散。

1977年,法斯宾德还曾发表了将来只在国外拍片的声明轰动一时,引起人们议论纷纷。一些评论家认为“虽然电影导演们对运转不灵的团体和对缺乏评论界的支持表示不满是可以理解的,但是否在别的欧洲国家或欧洲以外的国家拍摄电影的条件就比联邦德国优越却是使人怀疑的”。法斯宾德于80年代初业已故世,其他三大导演已到国外拍片。新德国电影运动的主将在国外创作上的滑坡现象,证明了评论家的担忧。90年代的德国电影市场完全被好莱坞占领,有着先锋运动表现主义、德国室内剧、批判现实主义传统的民族电影也已日渐消亡。

下一页:新德国电影30部代表作

1.《铁皮鼓》

导演: 沃尔克·施隆多夫

上映日期: 1979年5月3日

获得奖项:1979年戛纳金棕榈大奖、1980年奥斯卡最佳外语片。

一个看似荒诞的故事,背后却是对二战后德意志民族精神状态的反思。也许惟有德国人自己的思考,才是更加彻底的。导演沃尔克·施隆多夫 的这部惊世之作根据德国作家君特·格拉斯获得诺贝尔奖的同名小说改编,虽然与原著相比,影片失去了文字原有的黑色幽默,但带有情节剧式的伤感气氛使其呈现出一个痛苦时代的全貌,同时,布景华美灿烂,用施隆多夫自己的话说,就像巨型壁画一样,一副接着一副,产生了壮观的效果。

2.《青年特尔勒斯》

导演: 沃尔克·施隆多夫

主演: 马修·加里瑞 Marian Seidowsky Bernd Tischer

上映日期: 1966年3月

获得奖项:1966年戛纳电影节 国际影评人费比西奖

《青年特尔勒斯》是德国新电影运动的代表施隆多夫,即《铁皮鼓》导演的开山之作,预示了当年新德国电影的觉醒。影片根据罗伯特·穆希尔同名小说改编,来源于作者的真实生活事件的回忆,片中孩子们的相互暴力和虐待,让人们看见了人性深处的罪恶来自于对众人暴力的认同,以及来自于生命潜在的可能。回头琢磨的经典,无需多言。

3.《爱比死更冷》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

主演: 尤利·隆美尔 汉娜·许古拉 Katrin Schaake

上映日期: 1969年6月26日

获得奖项:1969年柏林国际电影节 金熊奖(提名)

新德国电影领军人物法斯宾德的代表作之一,当年获邀参加柏林电影节,震惊了整个欧洲影坛。导演用移动摄影的手法,表现了一群“毫无用处的可怜人”。这是法斯宾德的第一部故事片,开创了他拍摄低成本、高效率的情节剧电影历程。法斯宾德希望通过影片唤起观众对社会的愤怒。

4.《诺斯法拉图》

导演: 沃纳·赫尔佐格

上映日期: 1979年1月17日

获得奖项:1979年柏林电影节(银熊奖) Outstanding Single Achievement

1980年Cartagena Film Festival 最佳男演员

本片虽然翻拍自膜片时代电影大师茂瑙的吸血鬼影片,但沃纳·赫尔佐格 得全新诠释使该片成为吸血鬼电影的经典之作。他告诉人们,男女间至死不渝的爱情要比做一个伟大的殉道者更能唤起一个人视死如归的激情。

5.《陆上行舟》

导演: 沃纳·赫尔佐格

上映日期: 1982年3月4日

获得奖项:1982年戛纳电影节最佳导演、1982年圣塞巴斯蒂安国际电影节 OCIC Award

一位可爱的梦想家用严重受损的船载着一歌剧团演出了精彩的格局,影片将主人公那种艺术家似的执迷、癫狂的心理状态描绘的淋漓尽致,瑰丽壮观的大自然景色与古朴纯真的民风相互辉映,令人印象深刻。

6《.狐狸禁猎期》

导演: 彼得·沙莫尼

主演: Helmut Förnbacher Christian Doermer Andrea Jonasson

上映日期: 1966年6月

获得奖项:柏林电影节银熊奖

7.《柏林苍穹下》

导演: 维姆·文德斯

主演: 布鲁诺·甘茨 Solveig Dommartin 彼得·法尔克

上映日期: 1987年9月23日

获得奖项:1987年戛纳电影节最佳导演,1988年欧洲电影奖最佳导演、最佳男配角

柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔(布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰)。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安(苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰)的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。

8.《德克萨斯的巴黎》

导演: 维姆·文德斯

主演: 哈利·戴恩·斯坦通 娜塔莎·金斯基 迪恩·斯托克维尔

上映日期: 1984年5月19日

获得奖项:1984年戛纳金棕榈大奖

本片标志着文德斯美国化倾向的高峰,是维姆·文德斯的代表作之一,既具艺术电影的个人风格,在剧情上亦具曲折悬疑的吸引力。受到众多影评家推崇,并获戛纳大奖。

9.《阿基尔,上帝的愤怒》

导演: 沃纳·赫尔佐格

主演: 克劳斯·金斯基 Helena Rojo Del Negro

上映日期: 1972年12月29日

获奖情况:1977年National Society of Film Critics Awards, USA 最佳摄影

“狂人导演”赫尔佐格经常拍摄那种反讽文明社会的电影,在《人人为自己,上帝反众人》中,他以一个长期脱离人类社会的人突然闯入“文明社会”来展现所谓的现代文明下人的虚伪。而在这之前拍摄的《阿基尔,上帝的愤怒》则是通过一群来自“文明社会”的人闯入所谓的“未开化环境”中来表现现代文明下的征服欲望引发的独裁隐喻,以及其将人类社会引向毁灭的残酷寓言。

10.《嘉芙莲娜的故事》

导演: 沃尔克·施隆多夫 玛格雷特·冯·特洛塔

上映日期: 1975年10月3日

影片令导演施隆多夫声誉鹊起。题材敏感,围绕一个无辜无助的弱女子被社会和媒体诬陷的故事,向社会的不公和丑恶进行讽刺,同时还对新闻自由的滥用大加抨击,带有浓厚的纪实性和批判厚度,但又不失通俗剧的戏剧性情节,兼具娱乐性和艺术性。女主角温克勒一举成名,成为联邦德国影坛上的一颗新星。

11.《恐惧吞噬心灵》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

上映日期: 1974年3月5日

这个故事是对社会的一种批判,揭示了人物的身份、年龄的差异、社会的歧视与误解、命运的捉弄是造成悲剧的本源。导演对德国各阶层的关注、对各类问题的洞察,其视野和深度不同凡响。题材取自于法斯宾德心仪的好莱坞前辈道格拉斯·瑟克50年代名作《天堂可以等待》,同一题材的重拍版还有朱莉安·摩尔那部《远离天堂》。

12.《死刑》

导演: 沃尔克·施隆多夫

主演: 玛格雷特·冯·特洛塔 马赛斯·哈贝奇

上映日期: 1976年10月22日

《死刑》一片出自德国新浪潮电影代表人物之一,《铁皮鼓》导演沃尔克·施隆多夫之手,同时《死刑》更是象法国著名导演让·梅尔维尔致敬的一部经典作品;影片描写了第一次世界大战期间,高贵的索菲女伯爵爱上了一位普通士兵,但动荡的时代,因为这段恋情却给两人带来了可怕的灾难,影片悲伤而凄凉,是导演沃尔克 ·施隆多夫除《铁皮鼓》以外,最被人认同的大师作品。

13.《中国轮盘》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

主演: 尤利·隆美尔 Margit Carstensen 布里奇特·米拉

上映日期: 1976年11月16日

影片中的人物都像棋子一样,在导演的摆布下做着戏剧化的动作,暗示他们生活的虚假,这是一部比较风格化的作品。相当有意思的一部电影,法斯宾德最成熟的作品之一。

14.《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》

导演: 沃纳·赫尔佐格

主演: 布鲁诺·斯列斯坦 Hans Musaeus Walter Ladengast

上映日期: 1974年11月15日

赫尔措格在本片里真实而又艺术地塑了一个被家庭、被社会遗弃的社会局外人的形象,他用沉静、有力的画面表现了卡斯帕·豪泽与世隔的孤独,展现了他在被抛向社会之后,与世界和社会所产生的冲突,强化了他的经历与命运的受难性质。与此同时,这部影片映现了建立在特权与等级制度基础上早期资本主义社会的虚伪和肆无忌惮的利己主义。影片剖析了一个谜一般的特殊人物,但他最终仍留下无数谜团。男主角曾是精神病人,他的表演令人瞠目。瑞典著名导演英格玛·伯格曼曾在1977年撰文,将本片列为他“一生中所看到的最好的十部影片之一”。

15.《水上回光》

主演: 尼古拉斯·雷 维姆·文德斯 Pierre Cottrell

上映日期: 1980年9月11日

一个诗意的片名后,是生命悲怆的离去。

16.《美国朋友》

导演: 维姆·文德斯

主演: 丹尼斯·霍珀 布鲁诺·甘茨 Lisa Kreuzer

上映日期: 1977年6月24日

这是文德斯向美国黑色电影致敬的作品,也是他打入美国市场的敲门砖。影片主角是一个典型的文德斯角色,即独在异乡为异客,希望找到知音,并且代表着文化和道德的相互渗透。本片反映了文德斯不擅长叙事,但画面具有神经质的美。

17.《维洛妮卡·佛斯的欲望》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

主演: Rosel Zech Hilmar Thate 阿明·缪勒-斯塔尔

上映日期: 1982年2月8日

据说有某些真实事件的影子,但影片最出色的是它的黑色风格,有明显模仿《日落大道》的痕迹,而《三部曲》中的另外两部则受到道格拉斯·瑟克的影响,重用色彩。本片也是法斯宾德离世前的最后一部作品。

18.《萝拉》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

上映日期: 1981年8月20日

影片暗示当时社会道德的堕落,是对经济高度发展的一种反衬。故事并不新颖,跟早年的《蓝天使》相仿,有趣的是法斯宾德故意采用俗气的大红大绿,类似拍歌舞片,造成奇特的映像效果,跟土财主进金碧辉煌但毫无格调的娱乐场所有异曲同工之妙。从本片可以看出法氏亲情剧的迷人魅力。本片音乐之作十分精良。

19.《玛丽娅·布劳恩的婚姻》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

上映日期: 1979年2月20日

德国电影四杰中,以法斯宾德的电影,最为通俗易懂。借鉴好莱坞五十年代通俗剧大师道格拉斯·瑟克之风,法斯宾德的电影,往往都有一个苦涩的故事,《玛丽亚·布劳恩的婚姻》是他的代表作,也是他所谓的“西德三部曲”第一部,给他带来了空前的国际声誉,并使之进入了德国电影史上的经典作品行列。

《玛丽娅·布劳恩的婚姻》,情节复杂,刻划女性心理细腻入微,表现社会环境冷静直观,通过玛丽娅个人的生活经历折射出战后德国人的生活状态和精神状态。

20.《四季商人》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

上映日期: 1972年2月10日

影片融和了法斯宾德对女性的矛盾心态,即爱又恨,有虐待与受虐的倾向,有温情的一面,又揭露其虚荣和冷酷。导演用冷眼旁观的残酷镜头记述着周围的一切,风格简洁,没有迂回和隐晦。本片还是一部风格化与充满舞台艺术的影片。

21.《寻找小津》

导演: 维姆·文德斯

上映日期: 1985年4月24日

日本电影导演小津安二郎是国际影坛上备受尊崇的大师,欧美和亚洲的不少后时导演自认受到他的作品启发和影响,德国的维姆.文德斯就是其中之一。本片是维姆.文德斯对小津致敬之作,他在八十年代中期亲自跑到日本去追寻小津的足迹,以日记手法纪录他对东京这个城市的感觉。

22.《往事追忆录》

导演: 沃尔克·施隆多夫

上映日期: 1984年2月23日

根据法国普鲁斯特著名的长篇意识流小说《追忆似水年华》之中的章节“斯万之恋”改编。

23.《侏儒流氓》

导演: 沃纳·赫尔佐格

主演: Gerd Gickel Paul Glauer Helmut Döring

上映日期: 1970年9月16日

影片一如导演的其他作品,带有非常强烈的个人风格,以细致的笔触来叙述侏儒们与现实格格不入的生存状态和他们内心的孤独世界。虽然片中有许多匪夷所思的暴力镜头,以宣泄侏儒们不被理解的内心仇恨,但以这种疯狂反叛为主题用来表现社会边缘人,似乎难以被多数人所接受。

24.《莉莉玛莲》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

上映日期: 1981年1月14日

结局的悲情是这部通俗剧与好莱坞大团圆结局的制作最大的不同,法斯宾德用华丽的布景和波澜起伏的剧情,来描述一个苦难与背叛的爱情故事,以及一个无法掌握自己命运的可怜女子。

25.《德国之秋》

导演: Alf Brustellin Hans Peter Cloos

主演: Wolfgang Bächler Heinz Bennent Wolf Biermann

上映日期: 1978年3月3日

本片包括九部纪录片或非纪录片,由不同导演执导,法斯宾德把气发泄在情人身上的场景颇为有趣,令人难以区分是真是假。

26.《柏蒂娜的苦泪》

导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德

主演: Margit Carstensen 汉娜·许古拉 Katrin Schaake

上映日期: 1972年6月25日

法斯宾德在这部电影中彻底地将他的叛逆宣泄一空。关于爱的,母亲对女儿的爱,女儿对母亲的爱,朋友对自己的爱,爱自己的人对自己的爱,自己对自己爱的人的爱,所有的这一切,不过是一场幻觉,一场闹剧。

27.《城市之夏》

海报暂缺

导演: 维姆·文德斯

主演: 汉斯·齐施勒 Libgart Schwarz Edda Köchl

上映日期: 1998年4月21日

28.《女仆的故事》

导演: 沃尔克·施隆多夫

上映日期: 1990年2月15日

本片是一部有独创性的当代妄想型影片,是一部告诫人们预防未来不测的科幻恐怖片,其中也包括了两性生活所作的一些心理分析。这部怪诞的情节剧警告人们,如果不制止核试验和化学毒品对人类生活环境的污染、宗教偏执狂和荒淫无度的性生活,那么在不远的将来美国社会将是个什么样子。

29.《伪造》

海报暂缺

导演: 斯戴芬·奥斯特 Alexander Kluge

主演: Wolf Biermann Karl Carstens Edmund Stoiber

上映日期: 1980年4月18日

资料暂无。

30.《生活的标志》

海报暂缺

导演:

资料暂无。

——根据个人收集的资料整理而成,如有雷同,绝不可能,部分文字摘抄自网络。