2010年,我看电影

前言:

1、《龙珠》里与人造人沙鲁的战役中有这样一段情节:为了短时间内迅速提升力量,悟空带着悟饭,贝吉塔和特兰克斯分别进入了“精神与时光的房间”,里面的一年相当于外界的一天。在那里,悟空向悟饭展示了超越超级赛亚人初级阶段的变身,那种状态下的力量其实已经远远超越了他们的敌人。

但悟空最终选择的却是最平常的修炼方式:除了睡觉的时间外,均保持着超级赛亚人初级阶段的状态,然后进行最基本的训练。面对疑惑的悟饭,他微笑着告诉他,变身的确能带来巨大的能量,但也会降低速度,空有一身武艺,但碰不到对手也是枉然。后来特兰克斯因为同样的变身惨败给沙鲁之后,从贝吉塔的口中我得知了悟空这种修炼方式的真义。

一直保持着超级赛亚人各方面能力最均衡的状态,克服变身带来的兴奋感,让这种状态变成一种身体习惯。然后在战斗时,短时间会爆发出让人难以置信的强大能量,不会影响速度,不会给身体带来过多的负担,甚至还能在那种生死瞬间保持冷静的心态。

这是最初开始让我相信的,关于“强大”的解读。

2、某一年,在哥们宿舍里看NBA常规赛,火箭和国王。那几年因为姚明刚去NBA不久还在上升期,属于全民挺火箭队的时代。所以包括解说员在内,不管和哪个队打,心理上倾向火箭的肯定还是占多数。那并不是一场足以留在记忆中的比赛,所以细节我基本上记不得了。不过双方比分咬得很紧,到最后的十几秒的时间,火箭领先两分。我们等待着胜利带来的畅快心情,被国王队那个被称作“杀手”的罗伯特·霍利以一记压哨的三分给终结。那一瞬间的失落,和自己落败没有两样。当我还在为此抱怨的时候,哥们说了一句话:“没啥可惜的,本身实力就有差距,你再想他们赢差距还是在那摆着。”

以后的火箭曾经走得更好,进了季后赛;姚明也曾缔造了很多辉煌的瞬间,吸引了更多人的眼光。但我再没有因为像那次一样失落过,即便他们在更大的领先优势下屡次在第四节崩盘,即便他们曾有多好的机会突围季后赛的第一场比赛。

因为即便有十亿人都把热切的目光投向了那个东方高个子,隐藏的实力差距依然没有长足的改变。

真正的强大,不是你想要,想要就能要的。

3、好莱坞1998年有一部电影叫《浪人》,罗伯特·德尼罗和让·雷诺演的,风格有点向《盗火线》致敬的意思。片子刚开始的时候这样一个情节,几个雇佣兵协同合作完成任务,其他的人看来都合作过很多次了,沉默而有默契。只有一个新加入的哥们例外。可能是置身于真枪实弹中过于兴奋,或者过于害怕。他在任务现场表现出了一种歇斯底里的状态,开枪时可以称得上癫狂。所幸其他成员临危不惧,最终有惊无险的完成了任务。这个哥们事后虽然心有余悸但还在喋喋不休,激动之情难以抑制。回到聚集地,德尼罗和其他几个人交换了一下眼色,这个还在叫嚷的同伴瞬间沉寂了。可怜的人,可能到死也不明白他们为什么要杀他。

记不清楚有多少部影片也有过类似的情节,不管他们是混杀手界的混盗贼圈的还是混士兵界的。但不论出现多少次,那种冷静的气质始终是让我反复拷问自己内心的源泉:我能拥有同样强大的内心么?如果处于相同的情境之中,我能自如的应对么?

4、现代生活中,可能并没有多少亲验危急场景的机会,但这并不代表我们可以将软弱或狂热作为常态当做理所当然。生活的种种细节累积起来,往往比那些重大危急时刻更能全方位的考验一个人的素质。

我当然渴望能够登上巅峰,变得牛逼闪闪,强大到内心充实。但我更加不想的是急功近利,自以为是,做一只井底的蛤蟆。

没遇到风清扬教我独孤九剑,没找到秘籍练成九阳神功,那就一步一步来,直到自己的内心能够确信,那种强大所带来的平静并不是虚妄。

就像《志明与春娇》里张志明对余春娇说的那样,“有些事不用一个晚上都做完的,我们又不赶时间”。

2011-4-11

2010年我眼中的十大佳片:

1.黑天鹅

2.大西洋帝国

3.玩具总动员3 & 玛丽与马克思

4.盗梦空间

5.热泪伤痕

6.告白

7.月球

8.志明与春娇

9.乐与路

10.禁闭岛

1、《黑天鹅》Black Swan (2010)

达伦·阿伦诺夫斯基的电影其实具有强烈的个人风格,抛却题材的敏感性,单从《梦之安魂曲》的镜头、剪辑和配乐就可见一斑。但是从上部《摔跤手》开始,他慢慢将繁复的个人风格了收敛起来,安静的将镜头对准了演员。于是他迈上了大师之路的慢慢征途,他镜头下的角色则都收获了新的灵魂。

《黑天鹅》延续了《摔跤手》的风格,甚至加入了非常通俗的恐怖电影的心理惊悚桥段。但就是这么一个简单手法讲得简单故事,在他的掌控下却有了摄人魂魄的魅力,这其中,娜塔莉·波曼功不可没。如果说一开始她在卫生间哭着打电话给妈妈的那段戏让我一阵恍惚仿佛又见到了永远的玛蒂尔达,那最后她在舞台上变成妖冶的黑天鹅舞动着翅膀的时候我的眼中就只剩下了芭蕾舞者妮娜。很多人一辈子都摆脱不了最深入人心的那个角色,娜塔莉用奢侈的一笔划出了新的起跑线。这一笔是如此的浓墨重彩,以至于我甚至都忘记了,被她替代的那个昔日的舞后,是曾让我心碎过的薇诺娜·赖德。

2、《大西洋帝国》Boardwalk Empire (2009)

或许是电影的篇幅不能满足马丁·西科塞斯对于黑帮政治题材的宏大展现欲望,于是就有了此次监制的这部剧集,不管怎么样,这都是影迷的福音。《大西洋帝国》对美国当年那个黑帮与政界人物纠结着演进的时代进行了深刻却不乏诗意的白描。在那里人人都是罪人,人人都在挣扎中继续,人人都始终放不下自己最初的那点念想,无论它在这个过程中已经变得如何支离破碎面目全非。或许在马丁看来,这才是最接近人性本质的真相吧!

3、《玩具总动员3》Toy Story 3 (2010) & 《玛丽与马克思》Mary and Max (2009)

这两部动画片探讨的是两个不同的主题,前者感怀伤逝了青春的单纯,后者娓娓道来了所谓失败者的人生;这两部动画片采取了两种不同的表达方式,前者是走得是好莱坞经典的冒险娱乐动作大片风格,后者则是从始至终的欧洲浅幽默文艺范儿。但这两部动画片有个亮眼的共同点,它们都有着媲美电影的品质和灵魂。

“一群玩具在即将陷入熔炉的那一刻,周围弥漫着焦灼的火红。大家四目相望,知大限乃至,平静的拉起了手,眼神毅然。”这是不逊于任何一部超级灾难大片的情景,高潮的壮烈感直逼魔戒第三部的结局。

“心灰意冷的玛丽想通过上吊结束自己一无是处的生命,抑郁弥漫了整个屏幕。这时突然画风一转,她于不可思议之处翩翩起舞。”这神来一笔,堪比《黑暗中的舞者》。绝非灵光乍现,实乃浑然天成。

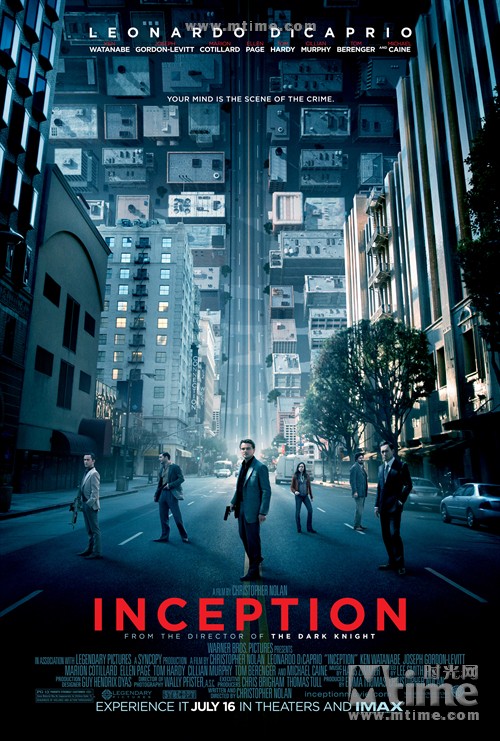

4、盗梦空间 Inception (2010)

这是克里斯托弗·诺兰迄今为止最通俗最商业的一部影片。在这部影片里他暂时搁置了之前一直在探讨的“善与恶、是与非、正义与邪恶、英雄与恶魔”边界的模糊性(《记忆碎片》、《白夜追凶》、《蝙蝠侠诞生》、《黑暗骑士》的主题莫不如此),而单纯用自己的招牌技法构建了一个巧妙的故事。但也是因为这个原因,《盗梦空间》获得了空前的成功(最受大众欢迎的文化绝大部分都是最通俗的文化)。与其同时,《盗梦空间》还顺势将好莱坞顶级商业卖座大片的准入门槛提升了好几个档次,它让接下来的准备圈钱的电影主们都看到了除“明星+特效”外另外一个能够超级卖座的利器,那就是“巧妙而扎实的编剧,和神乎其神的剪辑”。简单来说就是,“一个好故事和一个会讲故事的人”。这一点上,中国电影同样适用。

5、《热泪伤痕》Dolores Claiborne (1995)

这是史蒂芬·金小说改编的电影里面最被忽视的一部,但它的品质和它探讨的主题丝毫不逊色于已经声名远播的《绿色奇迹》与《申克的救赎》,只不过这次的主角没有如凤凰般的羽翼,却看似藏污纳垢令人忐忑。当然关键时刻的峰回路转是必不可少的,只不过这次的真相不是昭示着希望,而是让人目不忍视。

导演泰勒·海克福德最出名的作品应该是被法学院学子奉为圭皋的《魔鬼代言人》和将杰米·福克斯捧上影帝之位的《灵魂歌王》。这部被夹在时光缝隙中的《热泪伤痕》实则探讨了前两部电影分别涉及的主题,法律和人性。

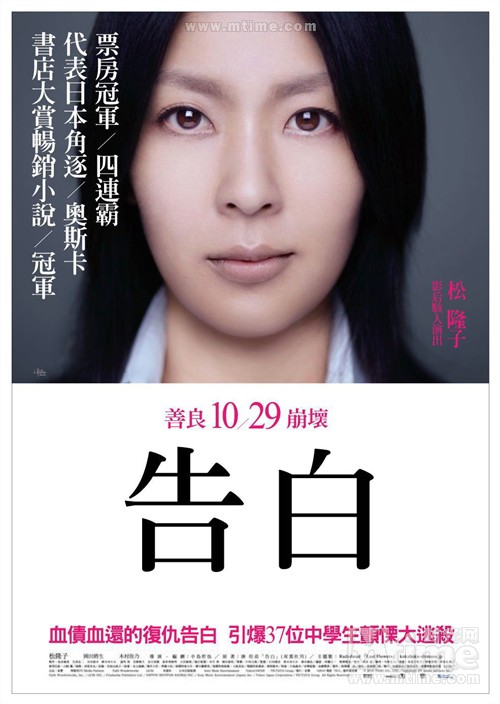

6、《告白》 日本 (2010)

借用某位达人的话,“《告白》的出现,树立了日本推理小说改编电影的新高峰”,确实如此。原著小说其实就是通篇第一人称讲述,而且用了罗生门式的叙述方式,影像化的难度可想而知。但导演中岛哲也拥有极强的个人风格,在镜头语言更是天马行空,这在大受欢迎的《被嫌弃的松子的一生》中体现的淋漓尽致。正因如此,他在准确剖析了原著小说的阴暗风格之后,将自己的视觉内涵适时纳入,将二者结合得恰到好处。本来就是个语不惊人死不休的结局式故事,在这个视觉系导演的扬弃下,石破天惊的更加张扬。

2010年,我看了苗凑佳的小说《告白》和中岛哲也的改编电影;同一年,我看到了东野圭吾的小说《彷徨之刃》。不知是巧合还是必然,这两部作品反映了同一个主题:青少年犯罪。如果说文艺作品源于社会生活,那这部引起广泛讨论的作品所反映的问题势必已经严重到了一定的程度。

我不想借此分析日本青少年的变态心理,也不想就此搬弄一下日本《少年法》的是非,因为我没有生在那个国度,对此并不了解。我只是希望,吾国有朝一日也能有些类似的娱乐文艺作品,能在受欢迎的同时,让人自然而然的联想到一些很现实的社会问题,单纯的。

7、《月球》Moon (2009)

2010年有另一部讲述克隆人情感的影片《别让我走》,淡淡的如诗般的风格却讲述了一个极残忍的故事。在这一点上,《月球》和它有着同样的主题:如果克隆人拥有着和正常人类一样的感情和思想,那么,他们和人类有什么区别?他们甚至比正常人更懂得生命。

《月球》沿袭了《我是传奇》由一个演员撑起整部影片的讲述风格。主演山姆·洛克威尔令人惊艳的饰演了不同的自己。

“我唯一的朋友是一个又一个自己,静观他们短暂的灿烂,目睹他们暴毙于面前。”

8、《志明与春娇》 香港 (2010)

彭浩翔先生的水准之作。城市里白领的小情小调,男女间感情的起承转合。会感动,会心领神会,会身临其境,会置身其中。因为志明与春娇就是你和我,不是百分之百相似,但也总会有百分之一重合。除此之外,无须多言。

9、《乐与路》 日本 (2010)

前面是纯爱影片的基调,清新柔和的画面,亲和力十足男女主人公,无聊的生活在缓缓流动。

以为又是一场风花雪月的爱情,至多有些梦想破灭后的残酷青春点缀其中。

出乎意料的是,后面却没有无病呻吟。相反,那些看似柔弱的男人和女子,内心却无比坚韧。她拿起吉他,重拾逝者的梦想,在舞台上汗流浃背高歌的时候,一股电流自心中激荡而过。

这部影片的入选是私人的原因,因为这是我看过的第一部宫崎葵主演的电影。奇妙的一个演员,为什么她出现在这样的影片里,是如此的和谐?换种说法,为什么拍这种影片的时候,总是能找到如此适合的演员?在别国。

10、《禁闭岛》Shutter Island (2010)

马丁·西科塞斯拿到奥斯卡最佳导演之后,圆了儿时的梦想。虽然说他的成就早已经不是奥斯卡奖所能涵盖的了,但对影迷来说这仍然是可喜可贺的事。因为不用跟世俗的奖项死磕后,马丁便慢慢进入了“从心所欲不逾矩”的状态,这部《禁闭岛》完全就是这种心态下的产物。老马出了一道意味深长的谜题,每每在涉及解密的细节上都故意虚化。看得开的人稍加点拨既能走出迷宫,认死理的人很可能走火入魔不得其所。而导演则站在迷宫之外,微笑着看各色人等沉迷其中,不管是骂骂咧咧,还是大加褒扬。