最近一段时间,重温了马丁·斯科塞斯早期的几部经典黑帮电影,从而萌生了盘点这一类型电影的念头。对我而言,该类型电影最吸引我的除了紧张刺激内涵深层的剧情之外,当属电影中黑帮人物的精彩演绎。比如小时候最早接触的《英雄本色》中的小马哥周润发,《古惑仔》中英俊帅气的陈浩南郑伊健,《教父》中的马龙·白兰度,《疤面煞星》中的阿尔·帕西诺,还有我最爱的型男,与马丁·斯科塞斯早年合作过多部传世经典影片的罗伯特·德尼罗等等。正是他们炉火纯青,细腻超凡的表演,使得电影史上诞生出多部经典优秀的黑帮片,成为类型电影里重要的一支。

黑帮电影属于类型电影里动作警匪片的演变,尤擅长描写19世纪中叶、1860年以后世界各主要资本工业国社会急遽贫富不均,衍生出社会写实面黑帮存在争斗的故事,最脍炙人口的黑帮电影,当属1972年由弗朗西斯·福特·科波拉执导的《教父》。这是黑帮电影诞生出的第一部经典之作,更是一部黑帮电影史上不可逾越的巅峰,之后的每一部黑帮电影,无不在它的观照影响之下。

严格的定义起来,在《教父》出世的1972年以前并没有“黑帮”。因为“黑帮”的准确法律定义是“有组织的犯罪”。之前好莱坞虽然拍摄过好多以强盗,杀手为主人公的电影,但是,编导的视线还未曾停留在“组织”上。只是从《教父》开始,“黑帮”才成为某一类型电影的大前提。成为一个“悬置在先”的概念:犯罪是“职业化”的,成员组织在一个“金字塔”体系里,组织的财政是“企业化”的,而成员有一个共同的目标,虽然谁都不知道这个目标到底是什么,意大利黑手党的组织方式和沉默规则给《教父》提供大量细节来建构这个黑帮“本体”的概念。而当时媒体对美国黑手党“我们的事业”的报道更为这个现实存在的犯罪组织带来神秘感,神秘产生浪漫,而浪漫,正是电影不可或缺的元素。从此,“黑帮”成为一个自足的封闭世界,它渐渐跟现实存在的犯罪组织脱离关系,它渐渐成为一种类型电影的叙事环境和背景。观众不再关心现实世界的歹徒是否真的会拎着机关枪在酒店大堂里扫射,人们相信在电影里,这是个具备一切“可能性”的世界。在这个意义上来讲,《教父》才真正是黑帮世界的源头。因为正是科波拉本人在《教父》里孜孜不倦地建构起这个“可能的”世界。

而能和《教父》相提并论的也只有《好家伙》和《美国往事》这两部影片。1990年由马丁·斯科赛斯执导的《好家伙》,可以说是其最成功的作品之一。马丁·斯科塞斯和他的御用主角罗伯特·德尼罗都是出生在小意大利区的意大利移民,这些背景使他的摄影机能够深入到那些意大利移民地下社会的本质世界,研究小意大利区黑手党的生态状况。在斯科塞斯的镜头下,那些暴力不再象科波拉那样具有古代悲剧的命运感,而是用他自己的话来说:非常丑陋。在斯科塞斯的摄影机下,那些友谊不再可靠,往往以背信弃义结局。科波拉在《教父》里解剖的是权力的结构,斯科塞斯在他的电影里观察的是黑道人物的生存状态。与充满浪漫主义色彩的《教父》系列不同,《好家伙》更注重黑帮活动的现实意义。

1984年的《美国往事》里的黑帮故事发生在纽约的犹太裔移民身上,是一部描写友谊与对立、忠诚和背叛等人性冲突的黑帮史诗电影,以拍摄意大利西部片成名的意大利导演赛尔乔·莱昂内执导,是莱昂内“美国三部曲”之一,是意大利人眼中20-60年代的美国形象。导演一改好莱坞传统西片的格局,以独特的视角塑造了美国黑社会人出生入死的人物形象。影片颇有气势,暴力的描绘有一种诗意。时间跨越40年,从经济大萧条、禁酒令到第一次世界大战等重大事件均作为背景。自始至终讲述一个有关梦的破灭的故事,青春的梦,艺术的梦,金钱与成功的梦想,还有最重要的,爱情的梦想。

好莱坞以外,日本和香港是黑帮电影的两大产地。亚洲帮会来源于亚洲的任侠传统。在日本是较多实证历史材料所描述的“浪人”,在华人圈,则是更多文本意义上的“武侠”。这两支传统融会在日本和香港两地的黑帮电影里,又分别产生两种情况:在香港,是黑帮电影在文本叙事本质上越来越趋向于“虚无主义”色彩的游戏态度。香港黑帮电影的“主题思想”,从早期电影的江湖兄弟情演变到古惑仔系列到后来的杜琪峰电影,越来越趋向游戏精神。却从来没有认真对待过“利益”这个关键词。在日本的黑帮电影里,我们将会看到,人物的“行动”本身成为行为的动机和理由,在日本导演看来,建构电影的黑帮世界的可能性不需要用丝丝入扣的逻辑演绎,也不需要落实到某一个为观众日常认知所理解的常识性主导动机。在日本的黑帮电影里,深作欣二的《无仁义的战争》(1973)是一部不得不提的经典作品。影片大量采用手提摄影机拍摄,快速剪辑,带有记录片风格,是后来很多新进导演拍摄方法的先行者。

日本黑帮电影的另一位经典生产者是北野武。同深作欣二一样,他的视角和兴趣在于暴力。而他的多部电影跟深作欣二一样,以封闭自足的黑帮世界为影片的叙事环境,在黑帮电影历史上占据一席之地。

1993年发行的电影《奏鸣曲》是北野武利用黑帮世界作为叙事基本环境的一部经典作品。跟日本其他黑帮电影一样,《奏鸣曲》一样认为暴力具有历史决定意义上的重要性。在日本人看来,历史从来不是理性的,情绪化的事件决定其走向。所以历史的唯一重大意义在于其中一些时间转折点上的事件所具有的美学意义。所以北野武电影的特点是场景和画面比起承转合具有更重要的地位。有人说,北野武拍一部电影的最初动机是一些画面,然后由画面衍生出故事。

1997年的《花火》,通过描绘一个硬派刑警在一连串打击下变得极端走上绝路的过程,刻画出生存的沉痛与美好,死亡的轻易与艰难,以及生死之间的互动关系,以独特的方式探讨了生与死的问题。该片一举夺得了1997年威尼斯电影节金狮奖。是北野武的代表作之一。

香港的黑帮题材电影曾经一度备受推崇,有很多都成为了影响至今的经典之作。以《英雄本色》、《喋血双雄》为代表的“个人英雄主义”,以《古惑仔》系列为代表的“热血江湖纷争”,以及近年来,开始挟带着政治批判、艺术追求、人生哲理等纷繁主题的《黑社会》系列和堪称经典的《无间道》系列,直到近期的《线人》,都进入到了描摹人性的深度。

港片暴力美学代表人物吴宇森的影片《英雄本色》无疑是个人英雄主义最经典的代表。看完片子,你可能会忘记那些迎风飞啸的子弹,如水龙头般喷溅的血浆,甚至可能忘记那两场发生于餐厅,码头的著名枪战,但你一定不会忘记小马哥,他的双枪,墨镜,风衣,牙签,及嘴角的微笑,同时,你也不会忘记曾经的某个时代里,曾有一种理想叫江湖,曾有一种性格叫义气,曾有一种情感叫兄弟,曾有一种人物叫英雄!

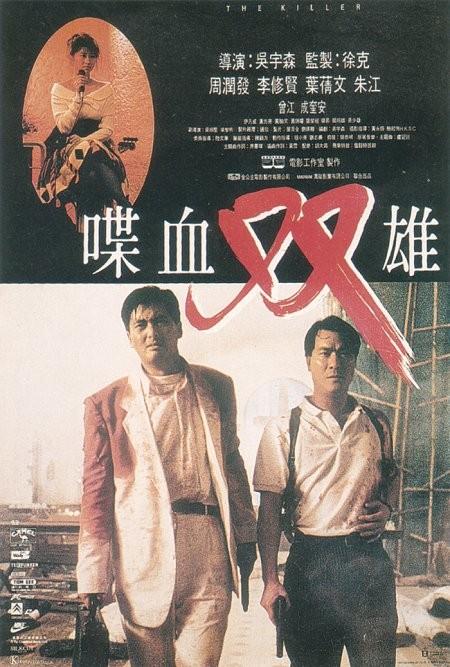

兄弟情义是香港黑帮电影中最能感染人情绪的元素。正派中有兄弟情,黑帮中的兄弟义气更是用鲜血来浇灌,如果是跨越了黑白两道的惺惺相惜,那更是极为珍贵。吴宇森的另一部影片《喋血双雄》中,除了具有典型的吴氏暴力美学枪战场面之外,杀手周润发与警察李修贤之间惺惺相惜的情义更是令人醉心。这短短110分钟的影片却创造出一个完整的江湖世界,有黑衣的江湖兄弟、闪烁冷暗光芒的手枪、坚持至死的原则和不经计算的友情!

由刘伟强执导的《古惑仔》系列电影也许不只是一代两代人的回忆,因为几乎所有男生都会在自己年少的时候向往古惑仔,都有过或多或少的古惑仔情节。中学时代的拉帮结派逞英雄,也许大家都只是想挥洒自己内心深处的古惑仔热血,来圆自己年少轻狂的江湖梦!其在后来执导的《无间道》更是将香港黑帮电影再升华到一个新的高度,而杜琪峰的《黑社会》则是香港黑帮电影真正成年的标志。

在香港黑帮电影走过这数十载后,我们不再预料香港的黑帮片将来会是怎样的路数,毕竟,在香港电影面临救亡的今天,我们希望,“英雄”不必气短,“江湖”没有末路。

以下精选出全球范围内经典优秀的50部黑帮电影供大家鉴赏。

《小凯撒》(1931年)

《疤面人》(1932年)

《教父》系列(1972-1990年)

《美国往事》(1984年)

《盗火线》(1995年)

《忠奸人》(1997年)

《疤面煞星》(1983年)

《情枭的黎明》(1993年)

《好家伙》(1990年)

《穷街陋巷》(1973年)

《赌城风云》(1995年)

《纽约黑帮》(2002年)

《独行杀手》(1967年)

《铁面无私》(1987年)

《低俗小说》(1994年)

《落水狗》(1992年)

《两杆大烟枪》(1998年)

《偷拐抢骗》(2000年)

《摇滚帮》(2008年)

《私枭血》(1939年)

《歼匪喋血战》(1949年)

《红圈》(1970年)

《黑帮龙虎斗》(1990年)

《美国黑帮》(2007年)

《英雄本色》(1986年)

《无间道》(2002年)

《暗战》(1999年)

《纵横四海》(1991年)

《暗花》(1998年)

《喋血双雄》(1989年)

《枪火》(1999年)

《黑社会》(2005年)

《跛豪》(1991年)

《一个字头的诞生》(1997年)

《预言者》(2009年)

《东方的承诺》(2007年)

《犯罪小说》(2005年)

《一百步》(2000年)

《格莫拉》(2008年)

《黑帮暴徒》(2005年)

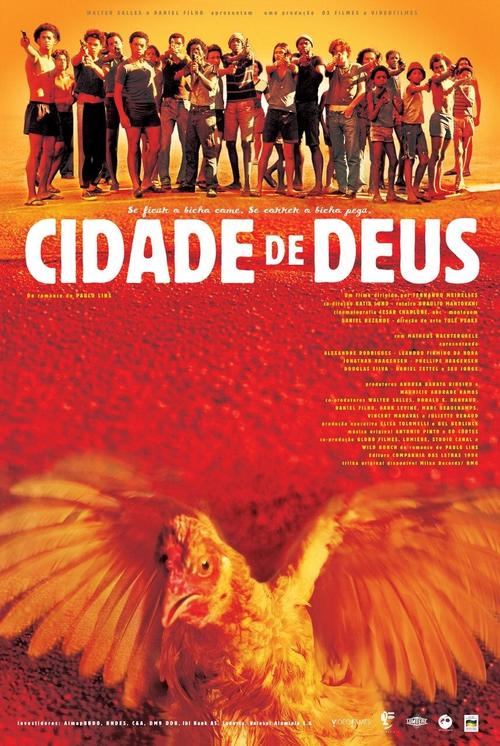

《上帝之城》(2002年)

《大佬》(2000年)

《花火》(1997年)

《无仁义之战》(1973年)

《奏鸣曲》(1993年)

《朋友》(2001年)

《优雅的世界》(2007年)

《卑劣的街头》(2006年)

《向日葵》(2006年)