意大利版海报

1947年奥逊·威尔斯Orson Welles为哥伦比亚公司拍摄《上海小姐/欲海妖姬/上海来的女人The Lady from Shanghai》。《上海小姐》的整个拍片过程都不顺利,其主要原因是:奥逊·威尔斯的个性绝不容许别人对其指手画脚,但电影公司却屡屡干扰。这部电影由奥逊·威尔斯和他当时的妻子丽塔·海华斯Rita Hayworth联合主演。奥逊·威尔斯剪短丽塔·海华斯的头发并漂成白色,这引起各方很大的争论。哥伦比亚公司的老板哈里·科恩在创作上向奥逊·威尔斯下了许多命令,因为丽塔·海华斯在之前拍的影片中唱歌反响不错,所以勒令插入一段唱歌的场景,又为了让女明星光彩照人,所以一定要加上若干特写镜头。不止如此,公司硬性指定的作曲家令奥逊·威尔斯极为不满,而影片结尾装满镜子的房间那场戏原本是不打算配乐的,但片厂根本对奥逊·威尔斯这一意图置若罔闻。

影片完成后的导演版本约为155分钟,对发行来说显然太长,所以被剪成87分钟就不是什么意外的事情了。就这样,《上海小姐》总算拍成,而哈里·科恩又担心这部片子会毁掉他的明星,决定将其暂时冷藏,最后推迟发行一年。在令人不快的经历后,哥伦比亚和奥逊·威尔斯的合作关系也宣告终止。

奥逊·威尔斯想方设法逐场挽救这部黑色电影,把每段戏都拍得很有看头。奥逊·威尔斯拍《上海小姐》的目的是为了向好莱坞显示他有能力拍一部常规影片。

《上海小姐》是按照黑色电影的桥段拍摄的,故事来源于舒沃德·金Sherwood King苍白无力的小说。这个穷光蛋作家当年住在芝加哥,付不起房租,就答应房东每星期向其他房客宣读他正在写的《假如醒来前死掉If I Die Before I Wake》的一个章节,如果他们解不开小说的谜底,他就不用付房租。他就靠这个故事一直白住着。所以,可以想像,整个故事有多么扑朔迷离:上海来的小姐到底是什么样的人?是天使,还是罪犯?是梦中的女郎,还是无边的浩劫?

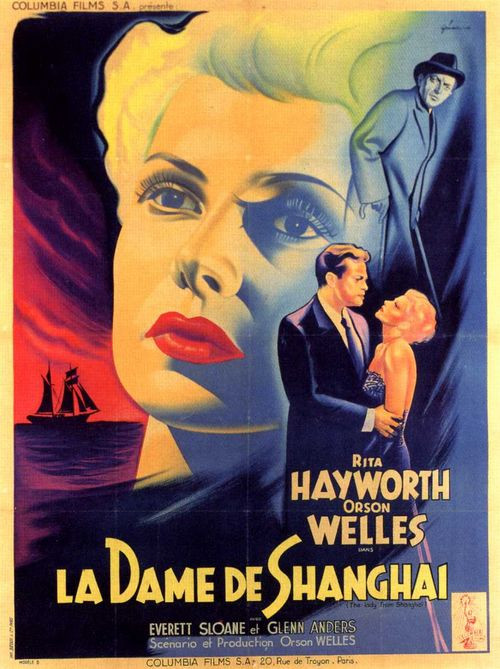

法国版海报

影片的结尾是灰色的,所有的梦都碎了,但是黑色人物也都死了。奥逊·威尔斯在这部影片中表现出了前所未有的强烈哀痛,虽然他也控制不住地又是讽刺自己的主人公,又是戏仿当时最出名的几部黑色电影。而且,他本人和丽塔·海华斯的关系,也卷入了影片的情绪中,俩人在拍摄期间短暂地言欢,很快又破裂。而他对丽塔·海华斯的打扮,也变得不可理喻,他不喜欢全世界男人都喜欢的《荡妇姬黛/吉尔达Gilda》。在拍摄期间,他甚至故意地取让丽塔·海华斯显得难看点的角度,他不想世界人民和他一起分享自己心爱的女人。

影片一年后公映,票房惨败。电影公司无法原谅奥逊·威尔斯对Gilda的作践,就到处作践奥逊·威尔斯,活生生把他逼出了好莱坞。而《上海小姐》似乎也成了奥逊·威尔斯的一个黑洞,永远在《公民凯恩Citizen Kane》的阴影里慢慢失血。

其实想说,有时候,当一个人肆意地作践一个人或一样东西的时候,其实是要表达最强烈的爱。丽塔·海华斯是这样被作践的,奥逊·威尔斯是这样被作践的,上海也是这样被作践的。

1948年的《上海小姐》也有着像他本人其他电影作品一样诸多的花边,比如饰演女主角埃尔莎Elsa的女明星丽塔·海华斯是他的妻子,有人称拍摄期间丽塔·海华斯和奥逊·威尔斯感情甚好,互相称呼对方为“妈妈”和“爸爸”,然而影片拍完之际也是他们分手之时,于是不得不被人妄加附会地联想到《上海小姐》结尾处奥逊·威尔斯借迈克Michael之口决绝般的清醒和剧终时独白所言的难以忘怀。又譬如这部片子的拍摄也只是奥逊·威尔斯为了自己的舞台剧《环球八十天》的经费而对哥伦比亚电影公司的无偿应承,而制片人却在影片完成之际不无恼怒地要求谁要能给他解释这部片子说的故事就给谁一千美元。more and more,影片中的道具主角那艘游艇都有好些故事被津津说道,拍摄的部分场景甚至与黑色大丽花也有牵扯,就连野餐那场戏中迈克从海滩走向那三条“鲨鱼”时恍然之间难道不是在通灵奥赛罗,又或者麦克白。

《上海小姐》的美妙和伟大是放纵般的布列松式的审慎和克制,这个比喻缺少准确性,尤其是“放纵”一词,尽管不恰当却必须要被并列提出的理由就在于影片中每一个场景,每一个画面,每一句台词等等都是必须的(然而我们现在所看到的还只是在威尔斯的最后剪辑基础上又被削减了近一个小时的。

从影片开始进行到7:04分时,奥逊·威尔斯就已经把片中的主要人物、基本事件、以及故事结果交代得一清二楚。对话与旁白的交叉使用,让片中的人物与观众产生了奇妙的联系。迈克的旁白让事件一方面在影片的开始时就已经在观众面前昭示出不可改变的结局,然而这过早的暗示又被轻而易举地转化成为诱人的苹果。威尔斯编制出一张精致的7分钟蛛网,迈克、埃尔莎(律师班尼斯特的妻子)、班尼斯特Bannister(律师)、格里斯比Grisby(律师的合作同伴)、布努姆Broome(律师雇来的私人侦探)都相继扑到这张网上——在这里班尼斯特虽然不见其人只闻其名地出现在停车场里迈克和埃尔莎的对话中,无论如何,主要的人物都以各自的方式齐齐登场。迈克在谈话中提及的一桩案件正是班尼斯特接手的,迈克的一句话也为他们所生存的世界立起了一面光怪陆离的宿命之镜:It said he's the world's greatest criminal lawyer, in fact, the world's greatest criminal.(人们说他是世界上最伟大的刑事律师(这里的律师就是指班尼斯特),事实上,这个世界就是一个最伟大的罪犯)。

在威尔斯的影片中台词都是值得玩味的,台词之于人物和影像就像缠绕在树干上的藤蔓一般,是威尔斯游戏里不可或缺的一部分。《上海小姐》里威尔斯跟观众玩的是填字(他一生的作品中又何尝不是如此),而且填字的乐趣从来就不是从答案中得来。譬如埃尔莎在讲述自己的身世时就说了这么一句话“Gamble? She's done it for a living(赌博?她以此为生)”。片中的台词恰似通向迷宫出口的绳索,而最终可能摸索着绳索走出威尔斯迷宫的也只能是荧幕外的观众,当然也有人走不出去,像制片大人。

影片最后的影象超眩。镜子屋的枪战。现在也无人出其右。不愧是奥逊·威尔斯。丽塔·海华斯怎么看也不象个坏女人。就象玛丽莲·梦露Marilyn Monroe,做什么都可以原谅。就是这样得天独厚。以类型划分《上海小姐》当属黑色电影,阴谋、女人、谋杀……。不过威尔斯的电影是完全威尔斯的,而他所有的电影都无外乎会打上个人自传的烙印,他总是能出入自如于电影,其作品之于他犹如孪生。

奥逊·威尔斯一生只拍了大约14部影片,在西方著名导演中这个数字是相当低的。但正如安德烈·巴赞André Bazin所说:“即便他只拍了《公民凯恩》、《安倍逊家族/伟大的安伯逊家族/The Magnificent Ambersons》和《上海小姐》,奥逊·威尔斯仍然应在任何一座褒奖电影历史功臣的凯旋门额上占有一个显著的位置。”而威尔斯的可悲之处在于他从来都没有拍过一部真正卖座的电影,从而获得商业时代在电影界立足的基础——票房。虽然以巴赞为代表的欧洲影评人率先“重新认识”奥逊·威尔斯,盛赞奥逊·威尔斯是那种追求只存在于艺术创作之中的圣杯的艺术家,并将其誉为“20世纪美国的文艺复兴人士”,但评论界的声誉却无助于他再获得像《公民凯恩》那样拍片的机会。弗朗索瓦·特吕弗Francois Truffaut说:“(威尔斯)真正的悲剧在于30年来他花了那么多时间同权力无边的制片人打交道,他们请他抽雪茄烟,却连一百英尺的胶片都不舍得给他。”

奥逊·威尔斯和他当时的妻子丽塔·海华斯在《上海女人》的拍摄现场。

http://i.mtime.com/4020546/album/225856/《上海小姐》海报剧照辑

http://i.mtime.com/4020546/blog/5835181/“女神再世”——丽塔·海华斯Rita Hayworth杂志封面辑

http://i.mtime.com/4020546/blog/5322631/好莱坞爱神:丽塔·海华斯Rita Hayworth

http://i.mtime.com/4020546/blog/5319470/无人超越的电影大师奥逊·威尔斯

http://i.mtime.com/4020546/blog/6041483/《郎心如铁》好莱坞黄金时代最美的男人和最美的女人演绎的悲伤爱情

http://i.mtime.com/4020546/blog/6045276/《红衫泪痕》 一部出色的心理和风俗电影 蓓蒂·戴维斯再获影后殊荣