《观音山》,越是回味,越觉得无从下笔。

故事情节并没有太多曲折,却在李玉接近零度的表达中,渐渐幅散出宽广深刻的人生意蕴。无常的生死,迷惘的青春,宿命的孤独……当这些元素混揉在一起,废墟便再难重建。

是人生的劫。

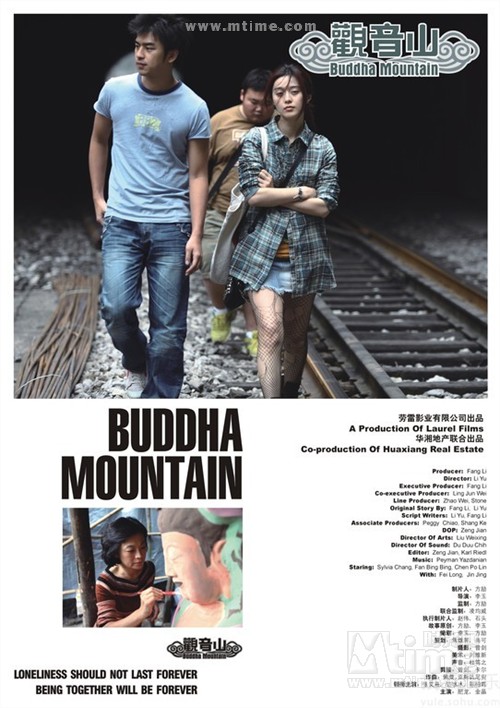

片中三个年轻人,均生活在社会底层,又各自有各自的不幸。这也是内地文艺片重点观照的对象。从这个层面讲,李玉并没有更成功地表现边缘青年的生活,铁轨上的青春也好,合租的窘迫也好,现状不明未来黯淡的困惑也好,都是常见桥段,表现得中规中矩。至于范冰冰饰演的南风两次自虐行为,也只是说明了这个弱质女子内心的坚强。当他们遇到困境,可以选择的反抗手段是如此稀缺。

幸好,影片不止于此。张艾嘉饰演的常月琴,慢慢呈现出影片更深的核心:人究竟能在多大程度上承受孤独与苦难?

常月琴的苦难并非大风大浪,而是一年多来,一点一点啃噬着心灵的痛楚。她曾有儿子,有先生,而今只有孤独。孤独这个形容词,是越来越文艺,却永远用不烂的。有三场戏印象最为深刻:她在儿子出车祸的车里听着许巍的《蓝莲花》,那一定是她儿子最喜欢的歌;听到中间,忽然卡了一段,想必是车祸对碟片的损伤。常月琴本在借歌思人,这一卡,便又勾起伤心往事,痛哭起来。惊鸿一瞥的《蓝莲花》,便被赋予了前所未有的生死离别之境,那个曾经向往“心中自由的世界”的年轻人,在母亲的痛哭里隐约现出了身影。

第二场便是最出乎意料也最合乎情理的汶川戏。说意外,确实意外,怎么忽地就跑到汶川了。但影片的内核也因此愈发彰显出来,我们能否直面苦难,又该怎样重建信仰?四位主人公帮助和尚一起重建了观音像,三个年轻人也逐渐走出了心灵困境,正视各自的问题。唯独常月琴,在与和尚篝火前夜谈之后,却走向了另一种选择。

这便是印象深刻的第三场戏,张艾嘉在清晨独自爬上观音山,望着山上湍流直下的瀑布,绿水青山静谧深沉;又望了望醒来的年轻人,微笑招手。这一刻,便已不难猜到,她已作出的选择。

和尚说:无生无死,便是最好的未来。

她最终还是如和尚所说,放下了人世间牵绊。影片的最后,三个年轻人又出现在火车上,在过度曝光的青春的迷惘里,驶进了黑暗。

“孤独不是永恒的,在一起才是永恒的。”无论生死别离,无论前途明晦,人总应该在一起。人,生来应该相爱。