看这部电影的冲动,大多源于对其政治题材的喜爱。毫无疑问,《影子写手》是用来影射英国前首相布莱尔的,在布莱尔当政期间,英国为美国马首是瞻,两国几乎成为了兄弟联邦,不可否认,积极的亲美政策使英国在政治经济上获利非常,但是,由于政治上缺乏独立性,布莱尔也遭到了多方的诟病,几乎成为了战后最不受欢迎的工党首相。

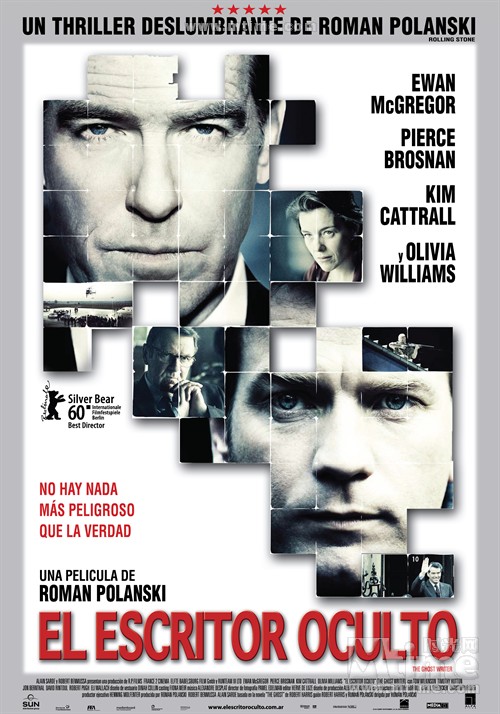

本片导演波兰斯基正是从此出发,极尽悬疑之能事,勾画了一场英美两国之间的最大阴谋事件。120分钟的电影毫无拖沓之感,谜团接踵而来,使人目不暇接。画面和音乐也可圈可点,为了有力的烘托悬疑的气氛,影片大部分的场景都在封闭的狭小空间,但偶有空旷处,便着力于深远壮阔,使人心胸为之一畅,配乐趋于密集紧凑,有些希区柯克的韵味。

至于演员方面,反倒是布鲁斯南尤为出色,这位前英国特工,在本片中一洗铅华,尽管失去了以往007中的帅气造型,但演技更加炉火纯青,出色的诠释了一位傀儡政客的既傲慢又落魄的内心世界,让人惊艳万分。

即便如此,我也无法将其归入经典之列。一部电影是否出色,并不在说故事的人多么绘声绘色,而在于剧本的情节是否经得起推敲,没有精良的剧情作为支撑,整部电影就会沦为无骨之皮。下面,我就提出对这部电影的几点质疑,可能涉及剧情,请尚未观影者止步。

第一,首相妻子是间谍的逻辑推理链过于简短牵强。

“因为教授是CIA,而首相妻子又是教授的学生,所以首相的妻子是间谍。”这因果之间有必然联系吗?尽管还有首相的自传作为旁证,但是直接证据过少,使得推理单薄的很,难以令人信服。作为一个推理迷,我对这样粗糙的逻辑链嗤之以鼻。

第二,前任代笔写手的尸体竟然被找到了?

既然那个小岛是美国领土,而CIA又是美国的机构。那么,把一个人弄得生死不明应该不是一件难事,明明可以做到神不知鬼不觉的事情,却要辛辛苦苦的编一个漏洞百出的谎言,连一个老头都能窥得事情的真相,是美国特工太无能,还是剧作家欠考虑,这值得深思。

第三,教授为什么要提醒男主角,自己已经派人来杀他了?

男主角拜访教授后,在临出门的时候,教授语出威胁,说“男主角性命之忧”。这是一个积年的老特工所说的话吗?不能为了制造紧张气氛,而忽略了人物的性格吧?应该因人物而故事,不应该因故事而人物吧?

最后,男主角有必要知会首相夫人“他已经知道真相”了吗?

又是为了让男主角死,而硬设计的桥段,尽管最后传纸条那个长镜头,悬疑感大好,但是,依旧不近人情。在两大特务头子均在场的情况下,做出这种行为,男主角难道不知道“死”字怎么写吗?不知道原著的结尾怎么样,但是影片的结尾当真有些造作。

↧

有内伤的鬼魂——评《影子写手》

↧